Compartimos con vosotros el segundo relato del proyecto en colaboración con el Profesor Stefano Tedeschi y el Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali de La Sapienza, en el que os presentaremos nueve cuentos de autores guatemaltecos contemporáneos, en versión española e italiana, traducidos por los estudiantes de maestría en Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione. Es una oportunidad para conocer una narrativa viva y rica que se manifiesta en las más variadas formas del cuento.

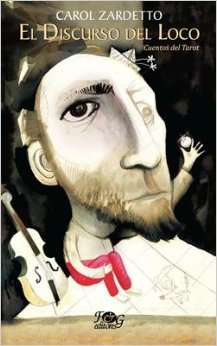

Carol Zardetto (1956) es una novelista, abogada, guionista y diplomática guatemalteca, intelectual muy comprometida social y políticamente. Fue una voz activa en la generación de escritores que vivieron en su propia piel la guerra civil guatemalteca. No se identifica en ninguna corriente literaria específica, la suya es una literatura compleja en su sencillez, fantástica, sensorial, enriquecida por las experiencias de su vida. Su primera novela, ganadora del Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo, fue “Con pasión absoluta” (2005). Entre sus publicaciones, “El discurso del loco: cuentos del Tarot” (2009), colección de veintiuno cuentos que tiene como hilo conductor narrativo el tarot, y entre los cuales figura El juicio, aquí reproducido; la compleja novela “La ciudad de los minotauros” (2016), embebida de una atmósfera cosmopolita y multicultural, y la novela “Cuando los Rolling Stones llegaron a la Habana” (2019), una aparente crónica de viaje. Además de su carrera literaria, Carol Zardetto ha escrito guiones para varios documentales y ha realizado un cortometraje, “La flor del café”, nominado a mejor corto documental en el Festival Ícaro de Cine en 2010. Fue coautora de la columna de crítica de teatro “Butaca de dos” en el periódico Siglo 21 y columnista en El Periódico.

Carol Zardetto (1956) es una novelista, abogada, guionista y diplomática guatemalteca, intelectual muy comprometida social y políticamente. Fue una voz activa en la generación de escritores que vivieron en su propia piel la guerra civil guatemalteca. No se identifica en ninguna corriente literaria específica, la suya es una literatura compleja en su sencillez, fantástica, sensorial, enriquecida por las experiencias de su vida. Su primera novela, ganadora del Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo, fue “Con pasión absoluta” (2005). Entre sus publicaciones, “El discurso del loco: cuentos del Tarot” (2009), colección de veintiuno cuentos que tiene como hilo conductor narrativo el tarot, y entre los cuales figura El juicio, aquí reproducido; la compleja novela “La ciudad de los minotauros” (2016), embebida de una atmósfera cosmopolita y multicultural, y la novela “Cuando los Rolling Stones llegaron a la Habana” (2019), una aparente crónica de viaje. Además de su carrera literaria, Carol Zardetto ha escrito guiones para varios documentales y ha realizado un cortometraje, “La flor del café”, nominado a mejor corto documental en el Festival Ícaro de Cine en 2010. Fue coautora de la columna de crítica de teatro “Butaca de dos” en el periódico Siglo 21 y columnista en El Periódico.

Se reproduce aquí el siguiente relato con el amable permiso de la autora.

El juicio

Carol Zardetto

Cuando Jacob estuvo solo, luchó contra un ángel hasta que rayaba el alba. Cuando el ángel vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo el ángel: déjame pues ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices… El ángel lo bendijo allí y Jacob llamó a ese lugar Peniel que significa: Vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma.

Génesis, 24-30

El pálido cuerpo de la mujer muerta fue descendiendo pausadamente en la oscuridad del océano. Las corrientes submarinas lo ayudaron a deslizarse con la cabellera extendida como halo. La ropa se hizo jirones descubriendo su desnudez. Flotaba con suavidad, como dentro de un vientre materno.

En el camino, su carne sirvió de alimento a una mancha de peces luna que con sus pequeños mordiscos hicieron danzar el cadáver. Dos o tres barracudas arrancaron los pedazos más grandes El cuerpo se dejaba hacer, impasible, entregándose como una amante generosa.

El tránsito lo llevó a través de una cascada de medusas, una cordillera de arrecifes sembrados de rosas verdes e intermitentes, muy cerca de las cuevas donde los pulpos parecían sombras y los calamares, al sentir su cercanía, infestaban la oscuridad de las aguas con más oscuridad.

Fue cayendo lentamente, sin prisa, al fondo del abismo donde reposó tres días, acompañado de criaturas desconocidas y fosforescentes. Luego reemprendió su viaje sin destino.

En un recodo sin corrientes, el cadáver cayó a la blanca arena, donde encalló, recibiendo las agujas de luz que llegaban desde la superficie, con entera calma. Cuando las corrientes meridionales la volvieron a alcanzar, era sólo un esqueleto de la más pulida blancura.

Esa noche, Sayda se lanzó a la playa en busca de caracoles para echar la suerte. Tenía que buscar bien, pues no todo caracol era bueno para la faena: no podían estar quebrados, desteñidos o tener esas pequeñas marcas, que según decían los pescadores, eran de mal augurio, pues anunciaban escasez en la pesca.

Esa noche, Sayda se lanzó a la playa en busca de caracoles para echar la suerte. Tenía que buscar bien, pues no todo caracol era bueno para la faena: no podían estar quebrados, desteñidos o tener esas pequeñas marcas, que según decían los pescadores, eran de mal augurio, pues anunciaban escasez en la pesca.

La luna llena iluminaba la playa alargando las sombras. No tendría problemas para adivinar su camino en la tenue penumbra. Ella era una mujer de la noche.

Mujer de la noche, sí, pero no como las de Port du Marquis donde, hechas unos bagazos, vagan por las calles sucias, envueltas en la oscuridad de su miseria, buscando a los clientes tardíos. Mujer de la noche como las antiguas hechiceras de Tantsouci. Yerberas y sanadoras, puente entre la vida y la muerte, mediadoras entre los pobres y los dioses. Se revolvía en ella esa sangre, aunque su magia no se hubiera aún manifestado.

La gente de su aldea no le tenía respeto. La insultaban diciéndole negra sucia, negra bruja, o simplemente transera. Ciertamente algo de razón había en la común iracundia que la perseguía. Había inventado no pocos hechizos fraudulentos, algunos de los santos que invocaba eran creaciones de su propia imaginación, simples recursos para cuando ya no sabía qué hacer con tantas penalidades, tantas quejas, tantos amores traicioneros, con los que la abrumaban sus clientes.

Nunca había hecho las cosas con maldad, pero ante tanta pena, alguna respuesta tenía que dar: llévese estas hierbitas de fuensanta, le van a curar los riñones, o pongámosle velas rosas con tres cruces a San Pasmonio, para que ese hombre recupere los sesos y vuelva. Sahumerios de incienso malva, oraciones de gran poder como las del Gran Juez o las de San Trastorno. Nada del otro mundo, pero la gente era mala y no podían comprender la generosidad con la que los engañaba, la piedad con la que les mentía. ¿Qué culpa tenía ella de la inutilidad de sus recetarios? ¿Qué culpa tenía ella de haber nacido en un pueblo de pescadores pobres del que nadie se acordaba? ¿Qué culpa tenía ella de los males que les abundaban?

Iba cavilando en sus preocupaciones, cuan do tropezó con un amasijo blanco que la hizo caer. Se acercó para adivinar qué era y cuando tocó aquel montón, no lo podía creer: eran huesos. Al intentar agarrar uno, se dio cuenta de que no eran solamente huesos, sino un esqueleto. Por los pequeños dedos de las manos, supo, sin que nadie se lo dijera, que era de mujer.

Sayda no era ninguna tonta y pensó de inmediato que el esqueleto le había sido enviado con algún propósito. Sabía por conocimiento ancestral que los huesos limpios de carroña no están ya atados a la muerte, sino que son vida cristalizada y, por tanto, poderosas fuentes de energía, igual que las piedras calcinadas por el rayo o las plantas que comen la luz del sol. ¿Y si el esqueleto hubiese llegado para que ella pudiera al fin cumplir con su malograda labor de hechicera? Pensó en Erzulie, la diosa madre, y se convenció que se trataba de un obsequio suyo. Al fin y al cabo, siempre había sido su favorita.

Los obsequios de las deidades nunca son gratuitos y llevan atadas graves cargas. El pensamiento le dio escalofríos. También sabía que rehusarlo sería funesto. No había más opción: aceptarlo y, luego, traer una ofrenda por el don recibido.

Acomodó como pudo el pesado esqueleto en la red donde antes había cargado sus alpargatas, y se lo llevó a su choza, mientras se hacía mil elucubraciones sobre cómo debería ofrendar a la diosa.

Al llegar, lo dejó en el suelo. Le dio lástima verlo tirado, desarticulado y ridículo, con la rodilla metida entre las costillas y la cabeza saliendo bajo los brazos contorsionados. Sin dudarlo, envolvió el esqueleto en su única sábana. Con delicadeza hizo una almohada con un saco de yute y lo acostó a su lado. Hacía mucho tiempo que no tenía a nadie en su cama y esta noche, Sayda se sentía solitaria.

Cerró los ojos, abrazó al esqueleto y una inmensa pena le anudó la garganta. Pensó por primera vez en la mujer que había poseído estos huesos, sintió como si hubiera sido carne de su carne. Le nació besar la frente blanca y dura. Duerme, hermana, le dijo, sin duda ha sido largo tu viaje.

A la mañana siguiente, ni bien había amanecido, Martinette, su vecina, entró de improviso. Sayda todavía estaba dormida y la interrupción de un sueño profundo, donde volaba como un pájaro llamas, la hizo responder malhumorada.

–Sayda, por Dios! ¿Qué te pasa? Déjate de malcriadeces, negra, y venite a mi casa. Mi niño se ahoga. Ya casi no puede respirar.

Súbitamente muy despierta, Sayda no sabía qué hacer. Empezó a temblar como siempre que la requerían para estas emergencias. A ella la asustaba como a nadie la muerte.

Al levantarse Sayda, Martinette vio la calavera entre la cama y pegó un grito. Para calmarla y no entrar en mayores explicaciones, ella le dijo:

–No te asustes, son sólo huesos. Ayer el mar me entregó el esqueleto para las sanaciones.

Sayda conocía los viejos rituales de sus ancestros. También sabía que algunos no eran ya bien vistos. El mundo moderno tenía sus resquemores contra la sangre y otros fluidos internos. Miedo a la muerte y a sus despojos. Por eso, le tomó trabajo hacer lo que debía. Venciendo sus pudores, tomó del esqueleto, disculpándose, uno de los pequeños huesos del pie y lo metió entre sus senos. Llegó al lugar donde yacía el niño y no pudo sino estremecerse. Estaba morado. Frente a los azorados parientes que lo rodeaban, molió con una piedra el hueso y lo mezcló con agua salada.

El niño se negaba a tomar el brebaje. Entonces Sayda le contó que tenía revuelto polvo de hueso del pie de un ángel. A pesar de la fiebre el niño abrió los ojos con sorpresa y tomó la pócima con reverencia. Pasados unos minutos, vomito gruesas flemas verdes. Al rato podía respirar sin problema y aun cuando la fiebre persistió todo el día, al llegar la noche estaba curado.

Al despertar del estupor febril, el niño insistía en preguntar quién era el ángel que lo había sanado. Para que se tranquilizara, Martinette le inventó una bella historia: El ángel era la nue belle (desnuda bella) que había salido del mar bajo la luna llena.

Pronto se corrió la noticia por el pueblo: la nouvelle (la nueva), había llegado del mar.

La historia fue cambiando y agrandándose hasta que todos hablaban de la reine nouvelle, una diosa nueva que había llegado para sanarlos. Los viejos dioses estaban gastados por siglos de infortunio, así que la llegada de una diosa renovada fue recibida con entusiasmo por los bien intencionados y con ira por aquéllos a quienes los malos tiempos habían beneficiado.

Al volver a su casa, Sayda descolgó algunas de las muchas cosas que ocupaban sitio en la pared: mazos de ajos, flores de mirra secas, cruces derechas, cruces invertidas, rosarios, santos de cabeza. Con unos lazos acomodó entre todos los clavos el esqueleto que quedó colgado refulgiendo de blancura en la tiznada pared. Al terminarlo de colocar, le asustó verlo, pues parecía un ángel de verdad. Espantada, se persignó.

Esa misma noche Sayda llevó la palangana de flemas, muestra de la primera sanación y un ramo de azahares a la orilla del mar. Puso ambas cosas entre la espuma de una pequeña ola, dando gracias a Erzulie por haber escuchado sus plegarias. Siempre había suplicado que le fuera concedido el poder de las mujeres de la noche.

Al regresar se sorprendió al ver la aglomeración que ennegrecía la entrada de su choza. Les vecinos descontentos con los acontecimientos recientes, se agolpaban iracundos.

Las mujeres la insultaban, los hombres tenían brasas en los ojos. El reflejo de las antorchas transformaba los rostros sudados en terribles máscaras. ¡Asesina! le gritó el viudo Bayaná cuando pasó cerca de él y fue el primero que la empujó. ¡Embustera! reiteró Christophe, a quien un hechizo fallido de Sayda lo tenía resentido. Otros lo siguieron. Luego, empezaron a caerle encima golpes, escupitajos y la hubiesen matado a palos, si no interviene Mateo, el alcalde de Tantsouci.

–No podemos tomar la ley en nuestras ma nos, exclamó afligido, pues era su deber mantener el orden y la autoridad. “Llevémosla al tribunal para que le hagan un juicio.”

Sayda no entendía nada; los golpes recibidos le nublaban la cabeza.

–¿Al tribunal?, exclamó la anciana Tatiá, con su voz chillona. Nunca hemos obtenido justicia del tribunal. Esta mujer tiene en su casa un esqueleto. No sabemos a quién ha matado. Nosotros la enjuiciaremos: debemos quemarla y enterrar sus cenizas. Haremos justicia para nosotros mismos.

Los tambores empezaron a tronar. Las mujeres mecían los hombros con un ritmo incitador.

–Están equivocados, están equivocados… repetía Sayda y nadie la escuchaba. –El esqueleto llegó del mar…, es un regalo… es una señal.

Como un ejército de hormigas, los hombres y las mujeres enardecidos por los tambores arrastraron a Sayda hasta un sitio baldío. La rociaron con gasolina y en pocos minutos las llama hacían arder el cuerpo de la bruja.

Sayda sintió el puñal del fuego cerca de su piel. Una de sus lenguas le atravesó el ojo y el olor punzante la lanzó a la inconsciencia. Se vio como en el sueño que había tenido esa mañana: hecha un pájaro en llamas. Otras partes del cuerpo de la negra eran lamidas con voracidad, haciendo elevarse un olor pestilente sobre el sitio. Tibias lágrimas rodaban por su rostro, que ya no sentía nada. Sobre la percusión de los tambores, las voces aullaban cantos salvajes.

Fue entonces que los primeros truenos parecieron romperse sobre las montañas. Un estremecimiento hizo temblar las voces de los canta dores. Las gotas de la lluvia empezaron a caer. Primero distantes y breves, luego gruesas y cerradas. Se desató una terrible tormenta. Fue tan estrepitosa la lluvia que todos hubieron de dispersarse. Las llamas se ahogaron liberando a Sayda, aún viva.

Cuando amainó la tormenta, uno a uno llega ron los habitantes del pueblo. En el mundo de Tantsouci nada sucede por casualidad. La súbita precipitación de la lluvia confirmaba lo dicho por Sayda. El esqueleto era un regalo de Erzulie y eso solamente significaba una cosa: la voluntad de los Loas estaba con ella. Ni aun los más maliciosos se atrevieron a desafiarlos.

Sayda agonizó por largos días. Su cuerpo era una masa abierta y dolorosa. El delirio se apoderó de su conciencia. Entre brumas, veía a la otra Sayda, buena y sana, su propio yo, huir del tormento de su carne. ¡Sayda, no te vayas! ¡Regresa!, gritaba a media noche, asustando a la anciana Tatiá que, arrepentida de su anterior violencia, la cuidaba junto a las otras mujeres. Despavoridas, salían todas al patio a ensartar clavos en cruz al limonero para apaciguar a la yegua de la noche, mensajera de la muerte. En la madrugada, desveladas y confusas, desagua ban el piso con cáscaras de limón y restos de tabaco para limpiar el ambiente de las amenazantes oscuridades.

Cuando la fiebre se intensificó, Sayda cayó en un estupor inerte. Bajó al reino de las sombras, el lugar donde la noche existe. El viejo Legba la recibió: la encrucijada entre los dos mundos estaba frente a ella.

Bondye, sentado en su trono y, a su lado, Papa Ghede, con su máscara de dios de la mujer, le extendía los brazos, llamándola por su nombre.

Sayda iba de mano de su gros-bon-ange, que la presentó ante Bondye. La voz del Dios se hizo escuchar: ¿Quieres quedarte?, preguntó. Ella no supo qué responder, pues había mucha confusión en su cabeza. Había olvidado cuál era su destino en la tierra. Sin duda, su vida no merecía ser salvada.

Se acercó al dulce abrazo de Papa Ghede, con su máscara de muerte, de cuya dulzura nadie desea escapar. Justamente antes de tocar al magno dios, Sayda vio entre brumas, el esqueleto de la nue belle. Llegó a su memoria como un distante viajero que aparece con una ofrenda. Recordó entonces su deseo más ardiente: ser sanadora. Recordó también que nada sucede sin la intervención de los dioses. El esqueleto había llegado como un designio, era una señal. Su destino estaba claro.

Con una voz que no se parecía a la de siempre, Sayda respondió a Bondye:

–Ahora recuerdo… Debo volver… –Todos se percataron de que en su entusiasmo, el pie de Sayda había traspasado sin querer los límites del mundo de los vivos, pisando el territorio de los muertos.

–¡No podrás regresar ahora!, dijo su gros-bon-ange con angustia en el rostro. Bondye movió su gran cabeza con desmayo ante las tonterías que cometen siempre los mortales, y luego volteó el rostro hacia Papa Ghede: en sus manos estaba el juicio de esta situación. Al ver su indecisión, los labios de Sayda se contrajeron en una mueca de disgusto y dijo al dios con tono altivo:

–Mi pueblo no tiene quien lo sane. Yo podría hacerlo… yo deseo hacerlo.

El dios seguía callado y pensativo. Final mente, se movió. Habló con parsimonia:

–¿Sabes lo que estás pidiendo, insensata?

Parece que no comprendes lo que implica. Penetrar en los secretos de la sanación significa estar poseída por un dios o por un demonio. Alto el precio y poca la recompensa.

El dios iba a continuar con su discurso, pero Sayda lo interrumpió:

–Bien se nota que nunca has sido humano: no tener destino es lo mismo que estar perdido en medio un tiempo infinito que nunca acaba.

El rostro de Papa Ghede se conmovió:

–Un detalle del azar ha venido en tu auxilio: has cruzado el umbral de la muerte. Rota esa distancia, regresarás con un pie dentro del reino de la oscuridad. Se abre una posibilidad, una pequeña posibilidad para tus anhelos…

El miedo la sacudió. Le dio la espalda a Papa Ghede, miró a Bondye y con entereza dijo:

–No me llevaré la oscuridad de este lugar, sin una bendición que abra mi camino. El Dios a quien abrumaban los constantes clamores (¿por qué le habría tocado un pueblo codicioso de bendiciones?), dudó. El tiempo se escurría y todos estaban inquietos.

Las mujeres alistaban los preparativos para el entierro y habían dejado de prestar atención al cuerpo tendido. Entre las sábanas sudadas, Sayda se movió levemente. Entreabrió un ojo: lo primero que vio fue el esqueleto colgado en la pared e intentó una sonrisa.

–Reine nouvelle… Susurró con una voz des templada y las mujeres atareadas en las exequias fúnebres, se sorprendieron de que estuviera viva. No sabiendo que otra cosa hacer, corrieron a poner una vela al esqueleto.

Sayda sanó. En su cara desfigurada, se había cerrado para siempre el ojo izquierdo.

La curandera contaba siempre, entre carcajadas, que fue allí donde Bondye puso su dedo ardiente para bendecirla.

© Carol Zardetto, 2009. Todos los derechos reservados